아모레퍼시픽 vs LG생건 중국전략

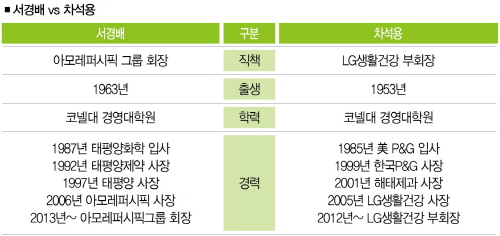

서경배(54) 아모레퍼시픽그룹 회장과 차석용(64) LG생활건강 부회장. 두사람은 뷰티업계를 대표하는 경영인이다. 하지만 공통점은 그것뿐이다. 창업주의 뒤를 이은 서 회장과 샐러리맨으로 시작한 차 부회장은 출발도, 행보도, 전략도 다르다. 더스쿠프(The SCOOP)가 사드 이슈로 희비가 엇갈렸고, 대중對中 전략도 판이하게 다른 두사람을 비교해봤다.

사드(고고도미사일방어체계ㆍTHAAD) 이슈가 국내경제를 뒤흔든 올 한해. 뷰티산업은 그 어떤 산업보다 외부 리스크에 취약했다. ‘중국 의존도를 지나치게 높인 부메랑을 맞았다’는 뼈아픈 지적도 많았다. 자연스럽게 눈은 국내 뷰티업계를 이끄는 빅2, 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장과 차석용 LG생활건강 부회장에게로 향했다. 그들의 전략에 뷰티업계 미래가 달려 있다고 해도 과언이 아니기 때문이었다.

아모레퍼시픽그룹의 전신인 태평양을 창업한 고故 서성환 회장의 둘째 아들인 서 회장은 1987년 태평양화학 과장으로 입사하며 회사생활을 시작했다. 5년 후인 1992년에 태평양제약 사장으로 승진해 경험을 쌓은 후 1997년 태평양 사장으로 이동하면서 본격적으로 경영에 나섰다.

올해는 취임 20주년을 맞는 해였다. 아모레퍼시픽그룹은 서 회장 체제 20년간 매출액이 약 10배 증가했고, 14개국에서 19개 해외법인을 운영하며 명실상부 글로벌 뷰티기업으로 성장했다고 자평했다.

지난 10월엔 글로벌 CEO 경영 평가 순위에서 세계 20위에 이름을 올려 화제를 모으기도 했다. 미국 하버드대가 발간하는 경영저널 하버드비즈니스리뷰와 평가를 공동으로 주관한 프랑스 인시아드 경영대학원 관계자는 “아모레퍼시픽그룹은 포브스가 뽑은 가장 혁신적인 회사 중 하나이며, 쿠션 기술 등 혁신을 이끌어왔다”며 “서 회장의 할머니인 윤독정 여사에서부터 이어오는 기업의 헤리티지를 잘 유지하고 있다”고 평가했다.

서 회장이 부친, 더 멀리는 조모로부터 내려온 가업家業을 이어받았다면, LG생활건강의 차 부회장은 평사원에서 부회장 자리까지 오른 ‘샐러리맨’의 표징이다. 미국에서 대학과 대학원을 다닌 그는 1985년 P&G 본사에 입사했고, 14년 만인 1999년 한국P&G 사장 자리에 올랐다. 이후 해태제과 사장(2001~2004년)을 거쳐 2005년 1월부터 LG생활건강에 몸담고 있다. 국내외 기업을 두루 경험한 덕에 국제 감각과 경영능력을 겸비했다는 평가를 받고 있다.

LG생활건강은 변화와 도전을 서슴지 않는 차 부회장의 체제로 바뀌면서 기업 컬러도 변했다. 코카콜라음료(2007년), 다아이아몬드샘물(2009년), 더페이스샵(2010년), 에버라이프(2013년ㆍ일본 건강기능식품 판매업체), 프루츠앤패션(2013년ㆍ캐나다 바디용품업체), CNP코스메틱스(2015년) 등을 차례로 사들이며 사업을 다각화했다. 적극적인 인수ㆍ합병(M&A)을 통해 LG생활건강은 생활용품ㆍ화장품ㆍ음료사업이라는 새로운 동력을 만드는 데 성공했다.

회사 관계자는 “3개의 사업군이 서로의 장단점을 보완한다”고 설명했다. 이를테면 여름에 부진한 화장품을 여름이 성수기인 음료가 보완하는 식이다. 사드 이슈로 뷰티업계가 치명타를 맞았을 때 LG생활건강이 “다양한 포트폴리오 덕에 타격이 크지 않았다”고 말한 이유이기도 하다.

뷰티업계 빅2 피할 수 없는 운명

이처럼 출발과 걸어온 길이 전혀 다른 두사람이지만 뷰티업계를 이끄는 ‘빅2’라는 이유로 종종 비교대상이 되곤 한다. 특히 ‘사드 보복’ 이슈가 뷰티업계를 뒤흔든 올해는 두사람의 성적표가 더 조명될 수밖에 없는 환경이었다.

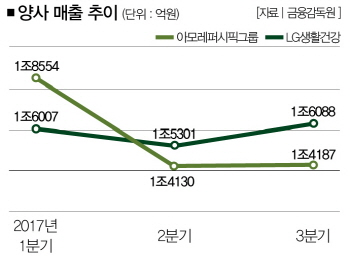

결론부터 말하면, 두사람의 희비는 갈렸다. ‘아시안 뷰티’를 표방하는 뷰티전문기업 아모레퍼시픽그룹은 중국 매출 비중이 큰 탓에 위기를 피할 수 없었다. 반면 줄곧 2위 자리에 있던 LG생활건강은 부진한 아모레퍼시픽그룹을 제치고 1위 자리를 차지했다. 지난 2분기가 그 시작이었다.

아모레퍼시픽그룹은 2분기 1조4130억원의 매출을 올렸다. 전년 동기 대비 17.8% 감소한 기록이었다. 영업이익은 더 쪼그라들어 1304억원(-57.9%)을 기록했다. LG생활건강도 전년 동기 대비 매출액이 1.5% 감소하긴 했지만 1조5301억원을 기록하며 아모레퍼시픽그룹을 제쳤다. 3분기에도 이 구도는 계속됐다. 아모레퍼시픽그룹의 매출이 1조4187억원으로 소폭 상승했지만 LG생활건강은 1조6088억원을 기록하며 더 큰 폭으로 성장한 거다.

업계 전문가들은 중국 의존도에 따라 결과가 엇갈렸다고 진단했다. 2016년 기준 아모레퍼시픽그룹과 LG생활건강의 중국 사업에서 벌어들인 매출 비중은 각각 41%, 17%였다. 화장품 사업 비중이 월등하게 크고, 중국 의존도가 높았던 큰 아모레퍼시픽그룹이 중국발 이슈에 더 휘청거릴 수밖에 없었던 이유다.

서 회장은 외부에서 위기론이 거론되자 직원들에게 “외부환경(사드)에 따른 결과라고 치부하지 말고 고객을 더 면밀하게 살피는 계기가 되길 바란다”고 전했다. 최근엔 월례 조회를 통해 “‘저성장’ ‘초경쟁’ ‘지식혁명’ 세가지 파도 앞에 놓인 지금, 위기를 정확하게 파악하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

반면 LG생활건강은 포트폴리오가 생활용품ㆍ화장품ㆍ음료사업으로 나뉜 덕에 외부 리스크에 영향을 덜 받았다. LG생활건강 관계자는 이를 두고 “내진설계가 잘 돼 있다”고 표현했다. 하지만 차 부회장은 안주를 경계한다. “멋진 실패에 상을 주고 평범한 성공에 벌을 줄 것”이라며 끊임없이 도전을 주문하고 있다.

중국발 이슈에 엇갈린 희비

그런가하면 LG생활건강은 중국시장 공략을 가속화하고 있다. 장기적으로 잠재력이 큰 중국 화장품 시장에서 럭셔리 브랜드를 더 키워간다는 전략이다. 럭셔리 화장품에 대한 수요가 증가하는데 따른 계산이다.

LG생활건강은 중국에서 ‘후’ ‘숨’ 등 럭셔리 브랜드를 중심으로 화장품 사업을 해오고 있다. 2006년 론칭한 ‘후’는 중국 최고급 백화점 등 180여개 매장을 운영하고 있고, 2016년 론칭한 ‘숨’은 1년 6개월여 만에 매장수를 60여개까지 늘렸다. 여기에 10월엔 LG생활건강의 ‘오휘’ ‘VDL’ ‘빌리프’를 동시 론칭했다. 다양한 럭셔리 화장품 브랜드로 경쟁력을 높인다는 전략이다.

중국이라는 글로벌 시장에서 다른 전략으로 맞섰던 1라운드에선 차 부회장이 먼저 웃었다. 그리고 이제 2라운드다. 이번에도 같은 곳을 바라보지만 전략은 다르다. 서 회장은 ‘중국 밖’을 겨냥하고, 차 부회장은 ‘중국 속’을 노린다. 자! 다음엔 누가 웃을까. 주사위는 던져졌다.

김미란 더스쿠프 기자 lamer@thescoop.co.kr

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?